日頃の業務お疲れ様です。今月は皆様の健康状態の変化と自動車運転に及ぼす影響についてまとめたいと思います。

- 他人ごとではない交通事故

昨今、高齢ドライバーによる交通事故のニュースが度々話題になりますが、これは必ずしも70~80才代の高齢ドライバーだけに起こりうる危険ではありません。自動車事故の原因には、生活習慣病などによる健康状態の悪化に伴うものも少なくありません。運転時の健康状態によっては、我々就労世代でも他人ごとではないのです。

- 健康状態に起因する事故

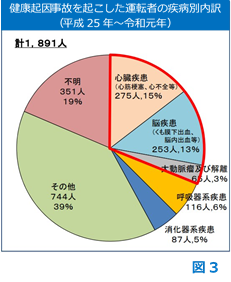

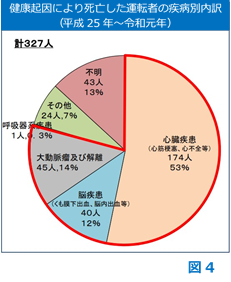

図3~4に示したように、健康問題に起因する事故は、心臓・脳血管疾患による激痛や意識レベルの低下等により引き起こされることが多く、場合によってはドライバー本人が死亡するケースも後を絶ちません。我々は何気なく日常生活のなかで自動車運転を行っていますが、運転は実は非常に高度な判断力等を要求される技能と考えられます。というのも、

*単独作業である

*運転中に生じたすべての事象に対して、即座にかつ適切に判断することを要求される

*事故が起こると本人および事故現場の周囲の人の生命の危機になりうる

という特性があるからです。

- 事故を起こすまでのメカニズム

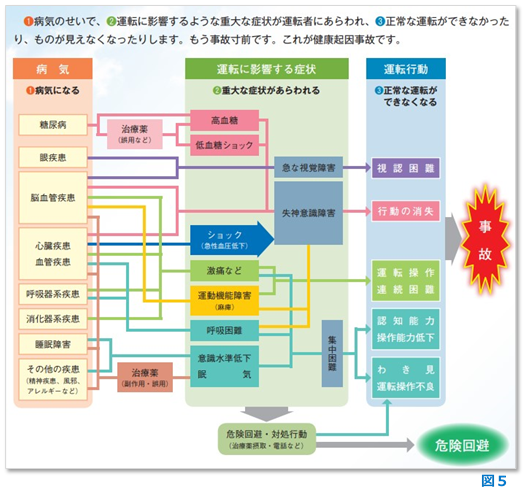

では、こういった事故を予防するにはどうすればよいでしょうか?それにはそもそも基盤となる健康状態がどんな風に大きな病気・それによる症状につながり、結果として事故を起こすことになるか、そのメカニズムを確認しましょう。

下の図5のとおり①病気のせいで②運転に影響するような重大な症状が運転者にあらわれ③正常な運転ができなかったり、ものが見えなくなったりします。これが健康起因事故です。

このように、運転が正常にできなくなるような症状はひとつに集約できるものではありません。年齢による判断力・認知機能の低下だけではなく、疾患により集中力が低下する、激痛で運転をとっさに続けられなくなる、目が見えなくなるなど様々な状態から運転が困難になることがあるのです。

- 病気を引き起こすメカニズム

そして、図5①の病気を引き起こすメカニズムは高血糖・高血圧・脂質異常といった、生活習慣病がベースにあると考えられるのです。

脳卒中や心筋梗塞などに伴う運転者の意識喪失や、適切なハンドルやブレーキの操作が出来なくなることによって事故につながるケースが見られます。これらの重大な疾患は一般的な健康診断でわかるような基礎疾患の治療をすることで リスクが低減出来るのです。

※参考:図3~5国土交通省自動車局安全政策課

- 健康診断の結果をしっかり確認しましょう!

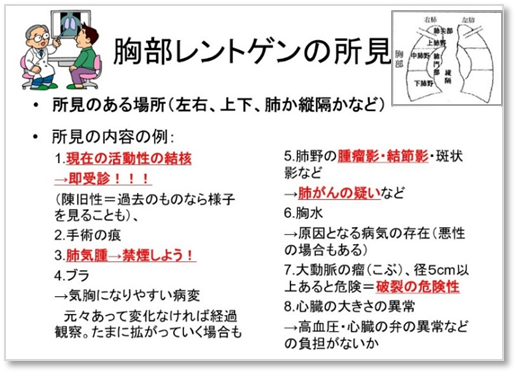

生活習慣病は日頃皆さんが受診していただいている健康診断で気づくことができるものです。皆さんはお手元に届いた健診結果を、隅から隅までご覧いただいているでしょうか?健診は受けて終わり、ではとてももったいないです。代表的な検査結果の所見についてポイントを説明します。

※ 胸部レントゲン

運転時に症状が発生することが想定されるものとしては、大動脈瘤からの大動脈瘤破裂、大動脈瘤解離です。ブラ(気胸になり易い病変)がある方は禁煙、大動脈瘤がある方は必ず受診してこぶの状態の評価を受けるとともに、血圧をしっかりコントロールすることが重要です。

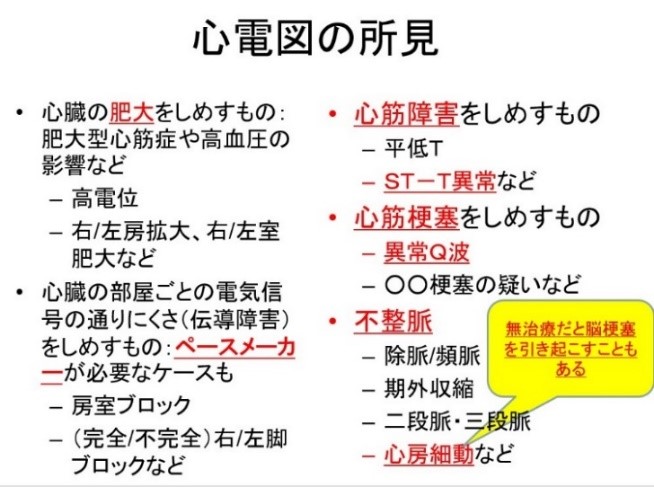

※ 心電図

突然の体調不良となりうるのは、狭心症、心筋梗塞、意識が飛ぶような不整脈の発生です。悪化しないよう各疾患を治療し、生活習慣も改善を目指しましょう。

※ 脂質、血圧、呼吸機能

上記のような重大な疾患を引き起こす基礎 疾患があることを示唆しています。大きな病気になる前の生活習慣病の段階できちんと治療し、健康増進していきましょう。

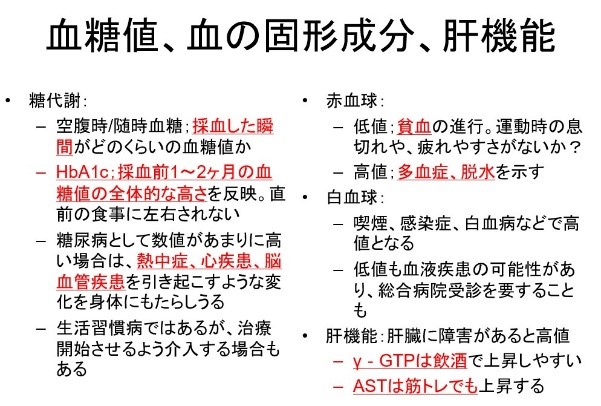

※ 血糖値、血の固形成分、肝機能

血糖値の異常も基礎疾患です。糖尿病は脳・心血管疾患以外にも様々な体の不調を引き起こします。また感染症にも弱くなるので、新型コロナウイルス感染症対策としても重要です。

- まとめ

ご自身の健診結果をご覧いただき、要再検査の項目があった場合は必ず医療機関を受診し本社総務部・担当部長まで報告をお願いします。安全運転はもちろん、治療や生活習慣の改善など運転リスクの低減につなげていきましょう。

今日もお客様を「安心・安全・快適」でおもてなしするトーコークオリティでの運行をお願いいたします。