ダニに刺されてしまったり、死滅したダニが車内を舞って口や鼻から吸い込んでしまわぬよう対策しましょう

クルマの室内はダニが生息しやすい環境

この時期、「運転していると体がかゆい」「エアコンをつけるとくしゃみがでる」といったことはありませんか?ダニが原因かもしれません。

とくに6〜9月に被害が増大すると言われており繁殖に適した条件は温度が20℃〜30℃、湿度が60〜80%。

湿度が高くなる6〜7月の梅雨時期に繁殖し始め、8月~9月以降は多くのダニの死骸が残ります。

ダニはどこにでも生息しています。新車であっても衣服やペットに付着して入り込むので、侵入を完全に防ぐことは難しいでしょう。

なんとホコリ 1g に対して約 1,200 ~ 2,300 匹ものダニがいることも。スプーン 1 杯に換算すると平均して 500 匹以上にもなります!

引用元:アース製薬

車のダニによる健康への影響

車のダニによる健康への影響は、ぜんそくやアトピーなどのアレルギーや刺されることによるかゆみです。車の中で特に発生しやすいのは以下の3種類のダニで、それぞれに特徴が異なります。

・チリダニ………0.2〜0.5㎜の大きさで乳白色。生きている間は人に被害を与えません。死骸やフンがぜんそくやアトピーなどのアレルギー症状の原因となります。

・ツメダニ………0.3〜1㎜の大きさで薄黄からオレンジ色。チリダニをエサとして侵入し、人の柔らかい皮膚部分を刺して強いかゆみを引き起こします。

・タカラダニ………1〜2.7㎜の大きさで赤色。コンクリートに生息して花粉をエサにします。人に健康被害は与えませんが、その見た目から不快な気分になる方もいます。

吸い込むことによるアレルギー反応

「ダニの死骸」「フン」「抜け殻」などを吸い込むことでアレルギー反応が起きる場合があります。これらはダニアレルゲンと呼ばれ、許容量を超えて接触や吸引するとアレルギーやぜんそくを引き起こします。一度発症すると症状が数年も続く場合もあるため、単なるダニアレルギーと思って油断してはいけません。

刺されることによる患部の腫れ

主にツメダニが皮膚を指すことで腫れを引き起こします。また、強いかゆみも現れますが、かきむしると水ぶくれが起きたり周囲に広がったりするため、なるべくかかないようにしましょう。症状は7〜10日程度も続くため、生活に支障をきたす恐れもあります。なるべく早く皮膚科を受診して、適切な治療を受けてください。

車のダニが発生しやすい箇所

車のダニが発生しやすい箇所はエサがあり湿度が高く暗い場所です。座席シートやフロアマットの下、エアコンが最も繁殖しやすい場所といえます。

・座席シート………人の体温でシートが蒸れやすく、付着している皮脂や髪の毛などがダニのエサになります。光が当たる表面よりも内部に潜みやすい。

・フロアマットの下………ダニのエサである人の髪の毛や食べかすが溜まりやすい。

・エアコン………カーエアコンの内部にエバポレーター(熱交換器)が結露によりカビが発生してダニが繁殖する。

車のダニ対策

こまめに掃除する

こまめに掃除することでダニのエサを除去します。エサがなくなるとダニも減り死骸やフンの除去もできるのでアレルギー対策としても有効です。吸引力の高いハンディクリーナーで定期的に掃除するだけで高い効果があります。

この季節の車内温度の高さを利用する

真夏の炎天下に止めたクルマの車内温度は50度以上に達すことがあります。ダニが50-60度以上の高温に耐えられないことを利用し“車内の灼熱地獄駆除”を30分ほど実行します。

普段から屋外駐車の人はそのままでOK。一方、地下駐車場、屋内駐車場を利用している人はダニ対策と割り切ってクルマを数時間でも炎天下に止めておきましょう。

ダニ対策グッズを使う

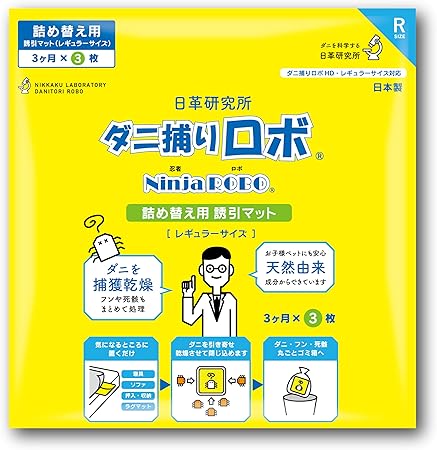

ダニ対策グッズを使うことも効果的です。ダニ用の殺虫剤や予防スプレー、ダニ誘引マットをフロアマットの下に敷くといったグッズがいろいろ市販されています。

ただし、家庭用の燻煙薬は車で使用すると殺虫成分が残留し、人体への悪影響が懸念されるので控えましょう。

駆除しただけで終わりではない

とはいえ車内でダニが死滅し、死骸があることには変わりません。

そんなものが車内を舞い口や鼻から吸い込んだらそれはそれで危険。

アレルギーや喘息の原因になることもある。で、“車内の灼熱地獄駆除”を行った後は、フロアマットを外し、シート、フロア、そして外したフロアマットの掃除機掛けをしましょう。フロアマットはいっそ洗剤洗いして陰干しし、完全に乾いてから車内に戻せば理想的です。(濡れたまま車内の戻すと、これまたダニ発生の原因になるので注意)。